成年後見制度にもいくつかのケースが!?

(相続人に補助人が就いている場合)

家族構成、財産状況など

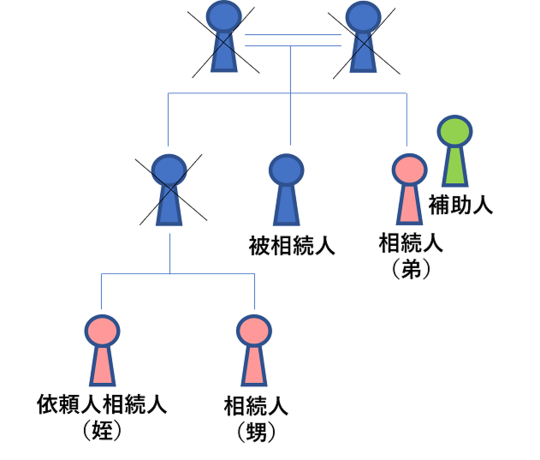

依頼者:姪

被相続人(亡くなった方):叔父

法定相続人:弟、甥、姪 計3名

主な相続財産:預貯金(金融機関2行)

手続期間:約4ヶ月

状況

・亡くなった叔父には、子や配偶者はおらず、相続人は弟と兄の子2名の計3名である。

・相続人の一人である弟は、軽い認知症を発症しており、成年後見制度のうち補助の適用を受けている。補助人には社会福祉士が就いている。

・依頼人である姪が葬儀費用や税金等を建て替えており、その負担を加味した分割内容を希望している。

成年後見制度とは

成年後見制度とは、認知症や知的障害の方のような、不十分な判断能力しか有していない方を支援する制度であり、家庭裁判所に申し立てる「法定後見」と、当事者の契約により始まる「任意後見」があります。

本件の「補助」とは、「法定後見」の中の1つであり、通常の人よりも判断能力は多少劣るものの、日常生活に支障がないような方を支援する制度と考えればよいでしょう。

※他にも本人の判断能力の程度によって「成年後見」、「保佐」という制度があります。

補助人の権限

民法では補助人の権限として「同意権」と「代理権」を定めています。

「同意権」の意味は、補助人の「同意」が必要な行為について「同意」を得ていない場合、本人または補助人がその行為を取り消すことができるということです。

また「代理権」は読んで字の如く、補助人の「代理権」が認められる行為は本人に代わって補助人が行うことができるという意味です。

「同意権」、「代理権」の対象となる法律行為は家庭裁判所の審判によって個別に決定されるため、相続手続きを行う場合、遺産の分割等の行為が「同意権」または「代理権」の対象になっているかあらかじめ確認しておくことが重要です。

ご依頼後の相続手続き

《必要書類の収集》

最初に、相続人が誰なのか、そしてその相続人が現在も存命かを確定させるため、被相続人の出生から死亡までの戸籍や相続人の現在の戸籍を収集します。

あわせて、遺産となる預貯金を預かっている金融機関へ相続手続きに必要な書類の収集手配も行います。

《補助人にはどのような権限があるのか?》

家庭裁判所の補助の審判により、遺産分割行為について補助人の「同意権」や「代理権」が付されている場合、遺産分割の内容は、少なくとも本人に法定相続分以上の遺産を分配する内容にしなければいけません。

補助人は本人の利益を保護する義務があるので、本人に不利な内容に対して同意したり代理することは許されないのです。

本件では、他の相続人が補助人の連絡先をご存知でしたので、弊所から補助人に連絡の上、後見登記事項証明書を送ってもらい、「同意権」、「代理権」の対象に遺産分割行為が含まれているか確認しました。

《本人の利益に配慮した遺産分割協議を》

後見登記事項証明書を確認したところ、「同意権」が必要な行為に遺産分割行為が含まれていました。よって本人には法定相続分以上の遺産を相続させる必要があるので、依頼人にその旨を説明し、相続人同士で遺産分割協議行ってもらいました。

その結果、すべての相続人が法定相続分で遺産を相続することが決定し、補助人からもその内容で問題ないことを確認しました。

《遺産分割協議書の作成》

協議内容を書面にし、補助を受けている方を含め、すべての相続人に署名と実印をいただきました。

もちろん、補助人の同意を得ていることを証明するため、補助人の同意を得ている旨の記載と、補助人の署名・実印ももらいます。

《預貯金解約手続き》

相続手続に通常必要な戸籍や遺産分割協議書、金融機関の手続書類に加え、後見登記事項証明書や補助人の同意権目録といった書類も手続に必要となります。

特殊なケースであればあるほど、金融機関が要求してくる書類も複雑になりますので、事前にどのような書類が必要になるか確認しておくことが重要です。

相続手続完了

各金融機関へ各種書類を提出し、ご依頼から約4ヶ月で手続を終了することができました。

当初、「補助」というみなれない制度の適用を受けている相続人がいらっしゃることで、依頼人も不安を抱えていらっしゃいましたが、無事に手続を終えられたことでホッとしているとのことでした。

相続人同士が後見制度の理解を持つことが重要です

相続人の中で後見制度を利用している方がいらっしゃる場合、遺産分割の内容や実際の相続手続きに制限が加えられることがあります。

相続人によっては、自分が考えていた遺産の分け方が認められないことに不満を持つことも考えられるので、事前に相続人に対し後見制度を説明し、十分に理解を深めておくことが必要です。

相続手続きのお役立ち情報

相続手続きに役立つ情報となります。

ご参考にしていただければ幸いです。

お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。

受付時間:10:00~19:00(土日祝を除く)

事務所名:東京国際司法書士事務所

中野駅南口改札を出たら、すぐ右に曲がり、びゅうプラザを右手に直進します。 大通り(中野通り)に出たら、セブンイレブンの方向へ渡り、線路沿いの道を進みます。そのまま直進し、ファミリーマートのあるT字路を左へ。 さらにまっすぐ進むと、左手にタイ料理屋、右手に東京CPA会計学院が見えてきます。その隣のビルが東京国際司法書士事務所です。

このサイトの監修について

- 東京国際司法書士事務所 代表司法書士 鈴木敏弘が監修

当サイトの情報は、司法書士の実務経験に基づき監修・発信されています。

相続税申告から不動産・預貯金の名義変更など、相続手続きにお悩みの方はお気軽にお問合せください。

免責事項

当サイトは、はじめての相続で何から進めたらいいのかわからないといった方へ向けて情報発信しています。

相続に関する最新の法律、判例等の情報をできる限り収集して作成しています。

ただし、相続に関する法律は、毎年のように改正されているので相続手続きや相続税に関する個別の判断については、必ずしも保証するものではありません。

当サイトの情報から発生した損害に関して、当サイトの運営元である東京国際司法書士事務所は一切の責任を負いませんのでご注意下さい。

正式にご依頼いただいたお客様に関しては、当然に責任を持って対応しておりますのでご安心ください。

- はじめての相続

- 事務所紹介