~生前にできることはやっておこう~

おひとりさま相続の生前対策

「おひとりさま相続」とは

「おひとりさま」とは、一般的に同居する家族がいないことを指す言葉で、すが、「おひとりさま相続」となると、民法上決められている法定相続人がいない相続のことを指すこともあります。

*民法上決められた法定相続人とは、配偶者や子ども、親や祖父母、兄弟姉妹、甥姪が対象者となっています。

昨今、晩婚化が進み、少子化する一方で、高齢社会化も進んでいます。

そんな中、いわゆる「おひとりさま」相続の件数も増加しており、遺産の行方も気になるところです。

そこで、おひとりさま相続の遺産の行方や生前対策まで簡単にご説明させていただきます。

「おひとりさま」が亡くなった場合の遺産の行方

ケース1

「おひとりさま」が遺言をのこしていたケース

「おひとりさま」が遺言をのこしていれば、その遺言内容に従って、遺贈(遺言によって財産の承継者と指定されたこと)を受けた人が遺産を承継することになります。

ケース2

「おひとりさま」が遺言をのこしていないケース

「おひとりさま」が遺言をのこしていないケースの場合で、兄弟姉妹や甥姪等法定相続人が一人もいない状況の場合、「おひとりさま」の遺産はすべて国庫に帰属することとなり、すべて国の財産となります。

生前対策としてできること

その1

推定相続人の確認や財産目録を作成する

まずは自分に本当に法定相続人となる人物がいないかを確認しておきましょう。

とは言え、相続発生前にたどれる戸籍は、直系親族のみとなりますので、自分の兄弟姉妹や甥姪まですべてを把握することは難しくなります。そのため、たどれる戸籍をすべてたどってできる範囲で確認する、ということになります。

財産目録は、不動産や預貯金、有価証券、保険契約等漏れなく記載しておくことをおすすめします。その際、本屋等で簡単に手に入るようなエンディングノートを用意すると、漏れなく記載することもでき、便利です。

その2

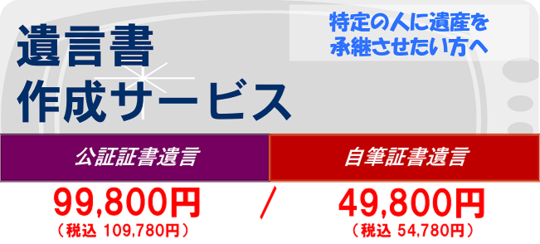

財産を承継してほしい人、法人や団体等を決めて遺言書をのこす

一番の対策としては、やはり遺言書をのこしておくことです。

遺言書をのこしていなければ、いくら親しい友人や知人、内縁関係の方がいたとしても、裁判手続きを経てからでないと財産を承継することが難しくなりますので、最低限できることとして、遺言書をのこしておくことが必要となります。

遺言書であれば、個人だけではなく、法人を寄付先と指定することもできますので、慈善事業を行なっている法人や団体を指定する方もいらっしゃいます。

その3

任意後見契約を検討する

任意後見契約とは、事前に様々な事項を話し合い契約しておくことで、もし万一自分に何かあった場合に、その契約に基づいて財産管理や万一の場合の対処方法等を任せることができる契約となります。

判断能力があるうちに、自分の希望に沿って専門家と契約を結んでおくことで、万一のための備えがあるという安心感が得られます。

「おひとりさま」とはいえ準備することが重要!

どうせ相続人はいないのだから、自分が死んだ後のことなんて知らない、なんておっしゃる方もいます。

しかしながら、生前対策をきちんと行なうことで、自分が他界した後のことについても、自分の希望通りに進めてもらうことができるのです。

自分で築いた財産であれば、大事にしてもらいたいのは当然ですよね。

生前対策は死後のことばかりではなく、今後の自身の余生にも影響されてくるものですので、ぜひ一度、お近くの専門家へご相談ください。

お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。

受付時間:10:00~19:00(土日祝を除く)

事務所名:東京国際司法書士事務所

中野駅南口改札を出たら、すぐ右に曲がり、びゅうプラザを右手に直進します。 大通り(中野通り)に出たら、セブンイレブンの方向へ渡り、線路沿いの道を進みます。そのまま直進し、ファミリーマートのあるT字路を左へ。 さらにまっすぐ進むと、左手にタイ料理屋、右手に東京CPA会計学院が見えてきます。その隣のビルが東京国際司法書士事務所です。

このサイトの監修について

- 東京国際司法書士事務所 代表司法書士 鈴木敏弘が監修

当サイトの情報は、司法書士の実務経験に基づき監修・発信されています。

相続税申告から不動産・預貯金の名義変更など、相続手続きにお悩みの方はお気軽にお問合せください。

免責事項

当サイトは、はじめての相続で何から進めたらいいのかわからないといった方へ向けて情報発信しています。

相続に関する最新の法律、判例等の情報をできる限り収集して作成しています。

ただし、相続に関する法律は、毎年のように改正されているので相続手続きや相続税に関する個別の判断については、必ずしも保証するものではありません。

当サイトの情報から発生した損害に関して、当サイトの運営元である東京国際司法書士事務所は一切の責任を負いませんのでご注意下さい。

正式にご依頼いただいたお客様に関しては、当然に責任を持って対応しておりますのでご安心ください。

- はじめての相続

- 事務所紹介