東京都中野区・杉並区・練馬区・世田谷区等で相続についてお悩みなら、中野駅徒歩2分の東京国際司法書士事務所『中野相続手続センター』までご相談ください。

相続相談会実施中!【予約制】

受付時間 | 10:00~19:00(土日祝を除く) |

|---|

2025年版 最新情報 相続でよくある質問集

2025.5.1更新

◆目次

- 相続が発生しました。何からしたらいいですか?

- どれくらいの遺産を持っていると、相続税はいくらかかりますか?

- 財産をいくら以上持っていたら、生前贈与をすべきか?

- 兄弟間で生前贈与はできますか?

- 贈与してから1年後に亡くなったらどうなるのか?

- 生まれたばかりの赤ちゃんにも贈与できるのか?

- 『暦年贈与』と『相続時精算課税制度』どちらを使うべきか?

- ぶっちゃけ、現金を子供に渡せば税務署にはバレない?

- 贈与税はいつ申請すればいいんですか?

- 妻の『へそくり』は贈与になるのか?

- 銀行の定期預金も贈与できるのか?

- タンス預金は税務署にバレるのか。銀行に預けたほうがいいのか。

- 6年前に子どもに100万円を渡したが何もしなかった。今からでも贈与契約書を作ったほうがいいのか?

- 親の介護費用や孫の学費を代わりに負担している場合も、贈与になりますか?

- 「家族信託」という言葉を聞く機会が増えたが、認知症対策の正解は何でしょうか?

- 不動産の「名義」はどうやって確認できますか?

- 不動産を贈与するには、何をすればいいのですか?

- 不動産の贈与税はどうやって計算しますか?自分で課税額を確認する方法は?

- 2024年の相続登記義務化に向けてどんな準備をすればいいのでしょうか?

- 換価分割と代償分割、どちらがいいのですか?

- 親から相続した空き家はいつまでに売却したほうがいいのですか?

- 投資信託や国債も生前贈与できますか ?

- 保険金を受け取ると税金はかかりますか?

- 夫が認知症になり、加入している保険がわからないが、何か対応方法はありますか?

- 生命保険の非課税枠とは何ですか?

- 相続対策で入るべき保険は、具体的にどんな商品ですか?

- 葬儀保険は加入したほうが良いですか?

- 自動車を子どもに無償であげても大丈夫ですか?

- 高級な腕時計やブランド品を生前にあげたり、死後に形見分けした場合も税金はかかりますか?

- 遺言書はパソコンで作成してもよいのですか?

- 自筆証書遺言を法務局に預けた後、遺言書の内容を変更したくなったらどうすればいいですか?

- 息子の嫁(相続人ではない)に介護をしてもらっています。どうやって遺産を渡せばいいですか?

- 遺言書に記載する遺言執行者は誰にすればいいですか?

- 公正証書遺言の付言事項には何を書けばいいのですか?

- 遺留分を考慮せずに「財産を全部長男に相続させる」と書いてもいいですか?

- 生前贈与を受けていても、相続放棄できますか?

- マイナンバーカードは相続手続きで使いますか?

- 相続手続きで使う戸籍謄本や印鑑証明書、住民票に有効期限はありますか?

- 相続税の計算が間違いが発覚!どうしたらいいですか?

相続が発生しました。何からしたらいいですか?

相続税申告や遺産の承継は、

法定相続人の確認、遺産の把握からはじめましょう。

死亡届から葬儀、火葬までは葬儀会社と一緒に進められる方も多いと思います。

相続税の申告や被相続人(亡くなった方)の遺産(不動産、金融資産等)の承継については、戸籍謄本を揃えて、遺産分割協議書を作成して進める必要があります。

はじめての相続でご不安な方は当事務所までお気軽にご相談ください。

下記リンクから手続きの全体の流れが確認できます。

どれくらいの遺産を持っていると、相続税はいくらかかりますか?

遺産総額で3,000万円を超えた金額に対して相続税がかかります。

2019年の相続税申告の状況について

- 亡くなった方は、約138万人。

- 相続税が課税された方が、約11.5万人(割合8.3%)

- 相続税の平均課税額、1億3,952万円

- 相続の平均税額、1,807万円

2023年の相続税申告の状況について

- 亡くなった方は、約158万人。

- 相続税が課税された方が、約15.5万人(割合9.9%)

- 相続税の平均課税額、1億3,891万円

- 相続の平均税額、1,930万円

財産をいくら以上持っていたら、生前贈与をすべきか?

基礎控除額を超えてくる場合に検討すべき

まず、下記から基礎控除を確認していただき、基礎控除を超えていた場合は生前贈与を検討してみてください。

例えば、生前贈与をして基礎控除以下になれば、相続税申告が必要なくなります。

また、不動産も生前贈与できますが登記手続きが必要で少し手間がかかります。

生前贈与は金額によって贈与税がかかり、不動産を贈与する場合は、登録免許税、不動産取得税もかかるので専門家へ相談しながら進めるのがよいでしょう。

兄弟間で生前贈与はできますか?

兄弟間でも問題なく生前贈与はできます。

贈与税の税率は祖父母や父母等から子や孫等(20歳以上の者)への贈与する場合は、特例税率となり、それ以外の贈与の場合は一般税率となります。

兄弟間の場合は一般税率となり、110万円の非課税枠も同じだが、410万円(基礎控除後の課税価格300万円)を超える贈与の場合は、特例税率よりも税額が大きくなります。

〈贈与税の早見表〉

| 基礎控除後の課税価格 | 特例贈与 | 一般贈与 | ||

| 税率 | 控除額 | 税率 | 控除額 | |

| 200万円以下 | 10% | - | 10% | - |

| 200万円超~300万円以下 | 15% | 10万円 | 15% | 10万円 |

| 300万円超~400万円以下 | 20% | 25万円 | ||

| 400万円超~600万円以下 | 20% | 30万円 | 30% | 65万円 |

| 600万円超~1000万円以下 | 30% | 90万円 | 40% | 125万円 |

| 1000万円超~1500万円以下 | 40% | 190万円 | 45% | 175万円 |

| 1500万円超~3000万円以下 | 45% | 265万円 | 50% | 250万円 |

| 3000万円超~4500万円以下 | 50% | 415万円 | 55% | 400万円 |

| 4500万円超 | 55% | 640万円 | ||

贈与してから1年後に亡くなったらどうなりますか?

贈与した分を遺産に含めて相続税の計算をします。

被相続人が亡くなる前3年以内(※)の贈与については、贈与分を遺産に含めて相続税の計算をすることになります。

(※)令和5年度税改正により持戻が3年から7年に延長

これを生前贈与加算と言いますが、遺産を承継しない人への贈与は加算されません。

例えば、父が亡くなり、相続人が母と長男となる場合、父から孫(長男の子)への贈与、父から長男の配偶者への贈与は、生前贈与加算する必要はありません。

生まれたばかりの赤ちゃんにも贈与できますか?

贈与できます。

問題なくできる。

ただし、赤ちゃん名義の口座を作り、振込の記録を残したり、贈与契約書も親権者が署名捺印したり、しっかりと記録を残すようにしてください。

これができていないと税務署から贈与が否認される可能性があります。

『暦年贈与』と『相続時精算課税制度』

どちらを使うべきでしょうか?

2024年以降は、税制改正によって相続時精算課税制度のほうが、節税に利用しやすくなります。

まず、相続時精算課税制度を利用すると、その後は暦年贈与ができなくなります。

相続時精算課税制度で贈与したものは、相続発生時に遺産に含めて計算する必要があるので節税効果が高いとは言えません。

そのため、節税目的であれば暦年贈与を利用するのがよろしいかと思います。

※相続時精算課税制度では、家賃収入が発生する建物のみ贈与すると節税効果が出るものもあります。

→ 2024年の税制改正で、相続時精算課税制度に年間110万円の控除枠が新たに設けられましたので、この制度を利用しやすくなりました。

ただし、制度を利用するために届け出や手間が増えることもありますので注意が必要となります。

ぶっちゃけ、現金を子供に渡せば税務署にはバレない?

おすすめしません。

少額であれば、わからない可能性があります。

ですが、税務署も申告漏れがないように新しい対策を進めたり、情報を集めたり対応しています。

無申告がバレれば無申告加算税がかかりますのでご注意ください。

悪質であれば負担の大きい重加算税がかかることになります。

贈与税はいつ申請すればいいんですか?

贈与をした年の翌年の2月16日から3月15日までの間に確定申告をする。

確定申告では1年間の収入や支出についてまとめてすることになりますので、贈与ごとに毎回するというものではありません。

妻の『へそくり』は贈与になりますか?

贈与にならない。

贈与にならないということは相続税の対象となります。

平成19年の裁判所の判決で、妻のへそくりは贈与にならないので遺産に含まれると判断されています。

贈与はあげる人ともらう人が合意して成立します。

へそくりはその合意が成立していないので贈与は成立せず、夫の遺産に含まれることになります。

銀行の定期預金も贈与できますか?

贈与できるが少し面倒。

定期預金の場合は、定期預金の名義変更をすることで贈与が可能です。

普通預金の場合は、振り込んで贈与することもできますが、定期預金は振込もできないので普通預金に移して贈与するか、名義変更をする必要があります。

タンス預金は税務署にバレますか?

銀行に預けたほうがいいのでしょうか?

バレる可能性がある。銀行に預けるのがおすすめ。

バレる可能性があります。

税務署では、過去の金融機関の取引履歴、過去の確定申告等から生涯所得や相続で財産をどれくらい承継しているか調査することができます。

万が一、タンス預金していて火事になったら悲惨なことになります。

6年前に子どもに100万円を渡したが何もしなかった。

今からでも贈与契約書を作ったほうがいいのか?

今からでも贈与契約書を作成しましょう。

6年前に贈与の合意をしているのであれば、今からでも贈与契約書は作成したほうが良い。

相続税の税務調査では贈与ではなく、貸していただけではないかと指摘される可能性がある。

貸しているということは返してもらえる財産として、遺産に計上して、それに対して相続税が課税されることがある。

親の介護費用や孫の学費を代わりに負担している場合も、贈与になりますか?

贈与になりません。

介護費用や学費を必要になったときに、その都度支払っているものに対しては贈与ではない。

日常生活に必要な費用(治療費、養育費、子育てに関する費用など)、

教育費(学費、教材費、文具費など)。

ただし、生活費といって渡されて実際には使用せずに預金している場合は

贈与税の対象となる。

「家族信託」という言葉を聞く機会が増えたが、

認知症対策の正解は何でしょうか?

事案ごとに正解を考える必要がある。

本人が認知症にすでになっている場合は、

親族が裁判所で成年後見人の申立をする。

本人が認知症になる前であれば、

後見人になる人を自分で決めたい場合は任意後見制度や家族信託を検討する。

自分の財産の行き先を決めたりしたい場合は、遺言書や家族信託を検討する。

不動産の「名義」はどうやって確認できますか?

法務局で、登記簿謄本を取得すれば最新の名義がわかる。

法務局と郵送のやり取りで取得することや、法務省のHPからオンラインで申請して取得することもできます。

不動産を贈与するには、何をすればいいのですか?

名義変更に必要な資料を用意して法務局へ登記申請する。

不動産を対象とした贈与契約書を作成して、

不動産の名義変更を法務局へ申請します。

贈与の場合は、相続のときと比べて登記申請にかかる登録免許税が高くなり、

不動産取得税もかかります。

また、不動産の評価が110万円を超えていた場合は

贈与税の確定申告も必要です。

不動産の贈与税はどうやって計算しますか?

自分で課税額を確認する方法はありますか?

不動産の贈与税の計算では、

土地は路線価、家屋は固定資産評価額を使用します。

路線価は国税庁のHPで公開されていて、平米単価がわかります。

概算であれば、路線価と土地の面積をかけて課税額を確認することができます。

家屋は5月、6月頃に固定資産税の納税通知書が届きますが、その資料から固定資産評価額が確認できます。

もしくは、市役所や都税事務所等で固定資産評価証明書等を取得して確認できます。

2024年の相続登記義務化に向けてどんな準備をすればいいのでしょうか?

相続が発生から3年以内に名義変更できるよう準備する。

相続登記が義務化されると、原則3年以内に相続登記手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられます。

3年以内に誰が相続するか決まらない場合には、法務局に対して、相続人である旨の申出を行うとことができます。

これをしておけば過料に処せられることはありません。

換価分割と代償分割、どちらがいいのですか?

相続人の考え方や事案によります。

換価分割は、不動産や投資信託などをできるだけ均等に分けたい場合に選択することをおすすめします。

代償分割は、売却する予定のない不動産や株がある場合に選択することをおすすめします。

親から相続した空き家は

いつまでに売却したほうがいいのですか?

令和5年12月31日までに売却すると譲渡所得税の控除を受けられる。→令和9年12月31日まで延長されました。

空き家特例といって、亡くなった方が住んでいて空き家になってしまった居住用家屋等を、令和5年12月31日までの間に売却して一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。

控除されることによって、譲渡所得税の負担が軽減されます。

→適用期限が延長され、要件が改正されています。

改正された一つに控除額の上限があります。これまで相続人1人あたり3,000万円まで控除できたところ、令和6年1月1日以降に行う譲渡については、相続人3人以上の場合、相続人1人あたりの控除額が2,000万円までとなりました。

投資信託や国債も生前贈与できますか ?

現金以外でも贈与することは可能です。

現金以外に、投資信託でも国債でも不動産でも金の延べ棒でも贈与はできる。

ただし、現金とは違う点として投資信託や国債の場合は原則、証券会社で名義変更手続きを行って贈与する必要がある。

もらう人は証券会社や銀行で有価証券管理用の口座開設が必要となる。

保険金を受け取ると税金はかかりますか?

課税の対象となりますが、保険契約の状況によって税金の種類が異なります。

・契約者と被保険者が同じ、受取人が相続人 → 相続税の対象

(法定相続人数×500万円の非課税枠があります。)

・契約者と被保険者が違う、契約者と受取人が同じ→所得税、住民税の対象

・契約者と被保険者が違う、契約者ではない別の人が受取人→贈与税の対象

(年間110万円まで非課税枠があります。)

夫が認知症になり、加入している保険がわからないが、何か対応方法はありますか?

生命保険協会に照会をかけて確認できます。

対象となる夫の3親等以内の親族やその任意代理人、法定代理人(成年後見人等)等であれば、一般社団法人生命保険協会に照会をかけることによって、どの保険会社で契約をしているのか確認が可能です。

生命保険の非課税枠とは何ですか?

法定相続人数×500万円分、死亡保険金に対して相続税が課税されません。

《例》

法定相続人2名、死亡保険金の受取額1200万円だった場合、

1000万円は非課税となり、残る200万円に対してのみ相続税の課税対象となる。

相続対策で入るべき保険は、具体的にどんな商品ですか?

貯蓄型の終身保険。

相続税対策で加入するのであれば、掛け捨てタイプではなく、貯蓄型の終身保険がおすすめです。

相続税の死亡保険金の非課税枠を利用することで、その分相続税の課税額を抑えることができます。

葬儀保険は加入したほうが良いですか?

メリット・デメリットを確認して自分の希望にあっているなら加入すると良い。

加入者の年齢や状況により、自分の希望に合っているのか、確認してください。

★メリット

・高齢でも加入できる。

・保険金の支払いが早い。

・保険料は割安になっていることが多い。

★デメリット

・掛け捨てタイプであること

葬儀保険を検討するのであれば、葬儀に備えてお金を積み立てる互助会というものもある。

自動車を子どもに無償であげても大丈夫ですか?

財産価値が110万円を超えなければ無償であげて贈与税はかからない。(1年間で110万円を超えない範囲)

税務署から贈与税の対象と言われた場合に備えて、念のため査定をしてもらって査定書を保管しておくと良い。

また、自動車の名義変更をするには陸運局で名義変更手続きをする必要がある。

高級な腕時計やブランド品を生前にあげたり、

死後に形見分けした場合も税金はかかりますか?

財産価値が110万円を超えなければ無償であげて贈与税はかからない。(1年間で110万円を超えない範囲)

相続の場合は財産的な価値があれば税務署へ申告する必要があるが、財産的な価値がないものであれば、形見分け等しても何も申告する必要はない。

心配であれば、税務署から相続税や贈与税の対象と言われた場合に備えて、念のため査定をしてもらって査定書を保管しておくと良い。

遺言書はパソコンで作成してもよいのですか?

一部だけであればパソコンで作成してもOK。

財産目録のみ、パソコンで作成してもので残してもOK。

ただし、財産目録には必ず、署名押印が必要です。

財産目録以外の遺言書の内容については手書きする必要があります。

または公正証書でのこす場合は、手書きする必要はありません。

やはり、遺言書は公正証書遺言が一番間違いないものができるのでおすすめしています。

自筆証書遺言を法務局に預けた後、遺言書の内容を変更したくなったらどうすればいいですか?

法務局から返却してもらって、改めて遺言書を作成する。

法務局で遺言書の保管の撤回ができます。(返却してもらう。)その後、遺言書を再度作成して預けることができます。

厳密には、法務局に遺言書が保管されたままでも、自筆証書遺言や公正証書遺言を新たに作成しておけば、最新の日付の遺言書が有効なものとなります。

実質、古い遺言書は撤回されたことになるが、相続人が混乱する可能性があるので法務局の保管は撤回しておいたほうが良い。

息子の嫁(相続人ではない)に介護をしてもらっています。

どうやって遺産を渡せばいいですか?

遺言書で遺贈や生前贈与することができます。

遺言書で金銭を遺贈する旨のこしておくか、年間110万円を超えない範囲(贈与税が課税されない範囲)で贈与をするのがスムーズです。

また、息子の嫁を養子にする方法も考えられます。

相続人が1名増えて、相続税の基礎控除600万円分や死亡保険金500万円分の控除が使えるので節税にはなりますが、他にも相続人がいる場合はもめる原因にもなるのでよく話し合ってから決めるようにしてください。

遺言書に記載する遺言執行者は誰にすればいいですか?

相続人や専門家(司法書士や弁護士)をおすすめします。

財産を相続させる相続人(複数名いる場合は、その代表となるべき人)を指定するのがおすすめです。

また、遺言内容が複雑である場合は、司法書士や弁護士等の専門家へ依頼するほうが良いですが、手数料(案件によりますが遺産の1%程度)もかかります。

なお、なるべく自分よりも若い人にしたほうがよいでしょう。

相続が発生したときに、すでに遺言執行者が亡くなっていた場合、裁判所で新たに遺言執行者を選任してもらう必要があるためです。

公正証書遺言の付言事項には何を書けばいいのですか?

自由に書いて良いが法的な効力はない。

一般的には、公正証書遺言の遺言内容に対する補足や、生前の御礼等を書かれている方が多いです。

不言は法的効力がないということは注意したうえで書きましょう。

遺留分を考慮せずに「財産を全部長男に相続させる」と書いてもいいですか?

書いても問題はないが、デメリットを理解しておくことが大事です。

遺言の内容は自由なので問題はない。

ただし、他にも二男や配偶者等の相続人がいる場合は、遺留分があるので、遺留分侵害額請求をされた場合にどうなるかも考えて作成するほうがよいでしょう。

遺留分侵害額請求をされる可能性があるのであれば、その分を満たすだけの財産について、別途その相続人に相続させる旨、遺言書に書いておくと、よりスムーズに相続手続きは進められます。

生前贈与を受けていても、相続放棄できますか?

相続放棄できる。

ただし、被相続人が債務超過であることがわかっていて、意図的に生前贈与を受けて、相続放棄をした場合は大変なことになる可能性があります。

悪意があるものとして債権者から「詐害行為取消権」を行使され、債権者から生前贈与を取消される可能性があります。

マイナンバーカードは相続手続きで使いますか?

相続人のマイナンバーが相続税申告で必要です。

相続税申告や生命保険関係で、マイナンバーの記載を求められることがあります。

マイナンバーカード自体はなくても手続きは可能です。

その代わりに、マイナンバーが記載された住民票を取得して相続手続きを進めることができます。

相続手続きで使う戸籍謄本や印鑑証明書、住民票に有効期限はありますか?

法務局や金融機関等の相続手続を行う機関によります。

不動産の相続登記や相続税申告手続きでは特に期限はありません。

金融機関の相続手続きでは、それぞれの銀行等で定めた期限があります。

金融機関では、印鑑証明書が一般的には発行から3~6ヶ月以内と言われるところが多いです。

相続税の計算が間違いが発覚!どうしたらいいですか?

すぐに相続税の修正申告を行う。

相続税の修正申告をして、多く相続税を支払っていれば税金の還付を受けられる。

税理士に依頼しても、相続税の計算が間違っていたり、知らなかった遺産があとから出てきたりすることがあるので、税理士を選ぶときは、相続に強いかどうか事前にチェックしておくことが重要です。

中野相続手続センターでは、相続に強い税理士と提携しておりますので安心してご依頼いただけます。

相続でお困りごとがあればお気軽にご相談ください

相続手続きおまかせパック、相続放棄、遺言書作成等、相続に関する疑問やお悩みごとなどございましたら、お電話もしくは無料相談フォームからお気軽にご相談ください。

相続の専門家である司法書士が直接お答えしています。

相談料は無料ですので、どうぞ安心してご相談ください。

相続に関するお役立ち情報

相続に関するお役立ち情報です。ご参考にしていただければ幸いです。

お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。

受付時間:10:00~19:00(土日祝を除く)

事務所名:東京国際司法書士事務所

中野駅南口改札を出たら、すぐ右に曲がり、みどりの窓口(New Days)を右手に直進します。 大通り(中野通り)に出たら、セブンイレブンの方向へ渡り、線路沿いの道を進みます。そのまま直進し、ファミリーマートのあるT字路を左へ。 さらにまっすぐ進むと、左手にタイ料理屋、右手に東京CPA会計学院が見えてきます。その隣のビルが東京国際司法書士事務所です。

このサイトの監修について

- 東京国際司法書士事務所 代表司法書士 鈴木敏弘が監修

当サイトの情報は、司法書士の実務経験に基づき監修・発信されています。

相続税申告から不動産・預貯金の名義変更など、相続手続きにお悩みの方はお気軽にお問合せください。

免責事項

当サイトは、はじめての相続で何から進めたらいいのかわからないといった方へ向けて情報発信しています。

相続に関する最新の法律、判例等の情報をできる限り収集して作成しています。

ただし、相続に関する法律は、毎年のように改正されているので相続手続きや相続税に関する個別の判断については、必ずしも保証するものではありません。

当サイトの情報から発生した損害に関して、当サイトの運営元である東京国際司法書士事務所は一切の責任を負いませんのでご注意下さい。

正式にご依頼いただいたお客様に関しては、当然に責任を持って対応しておりますのでご安心ください。

- はじめての相続

- 事務所紹介

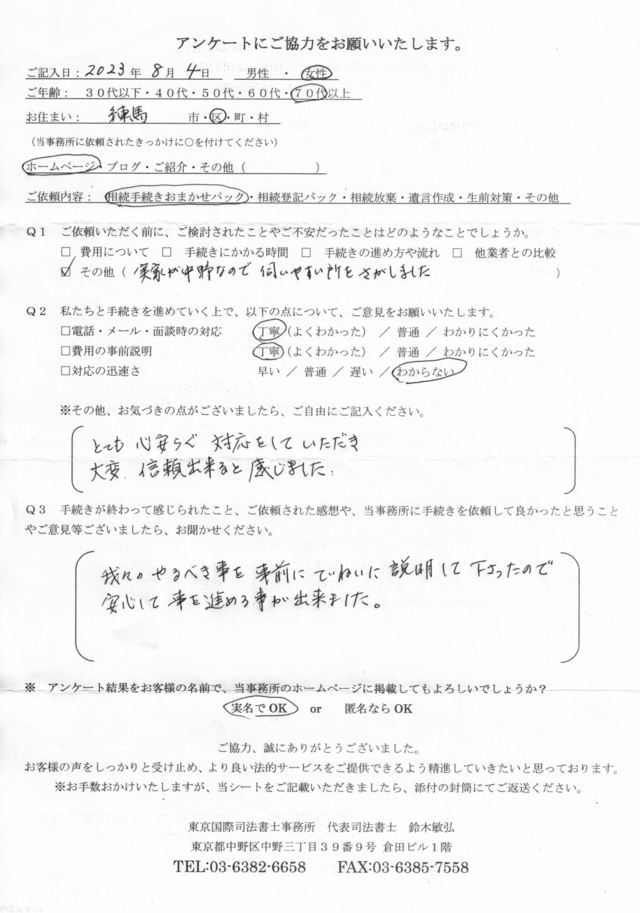

東京都練馬区 女性

田村理恵子様

全て安心しておまかせできてとても心強かったです。

→続きを読む

埼玉県川越市 男性

畑中讓様

問題は全く無い。満足しています。全ての対応に満足しています。 最初はネットで依頼することに不安がありましたが、

→続きを読む

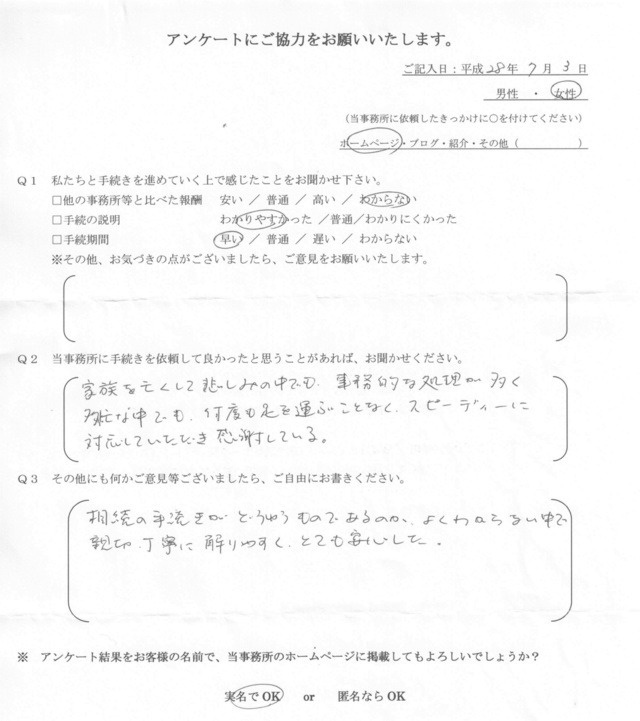

東京都中野区 女性

堀江敦子様

家族を亡くして悲しみの中でも、事務的な処理が多く多忙な中でも何度も足を運ぶことなくスピーディーに対応していただき感謝している。

→続きを読む

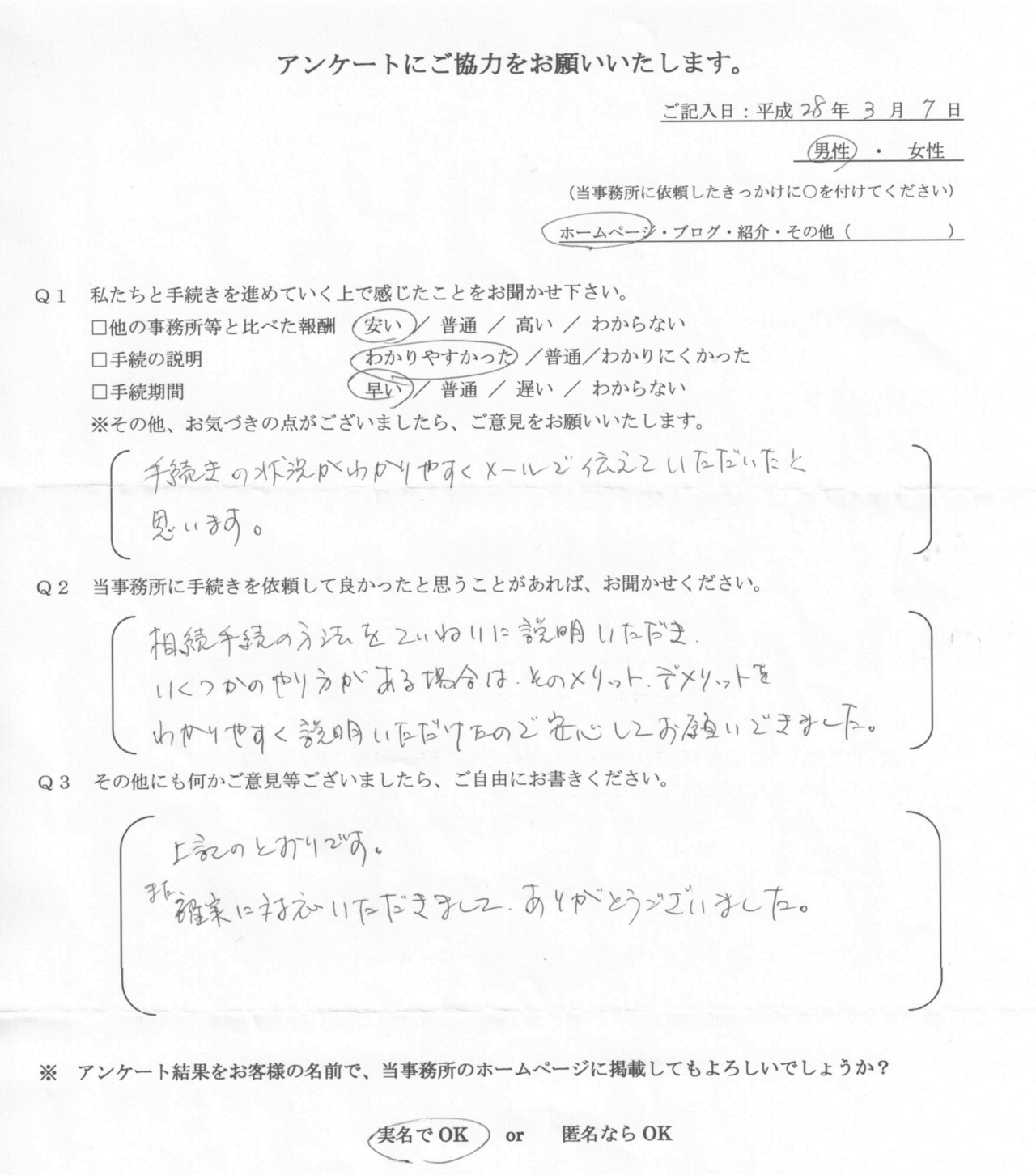

東京都中野区 男性

坂井良一様

手続の状況がわかりやすくメールで伝えていただいたと思います。

→続きを読む

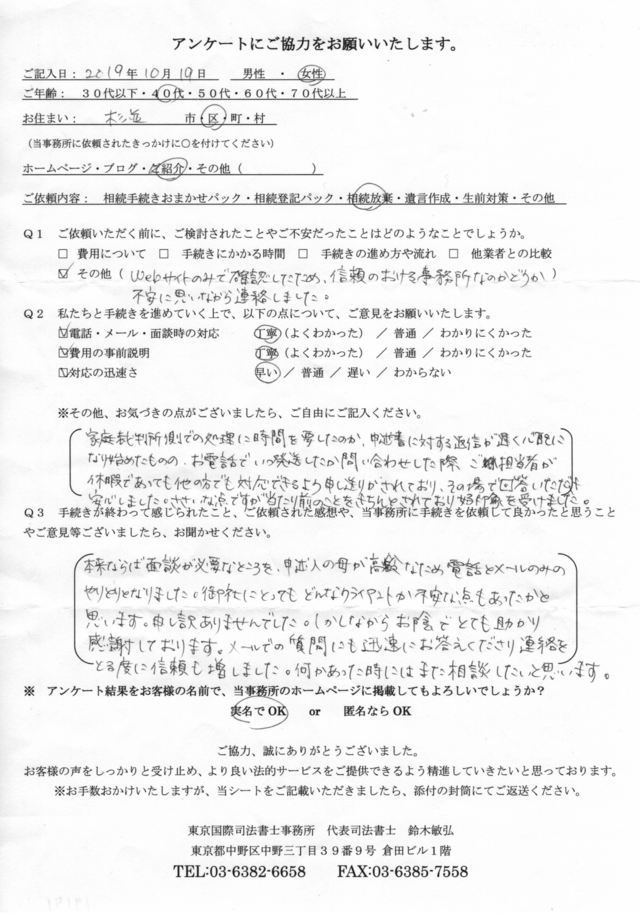

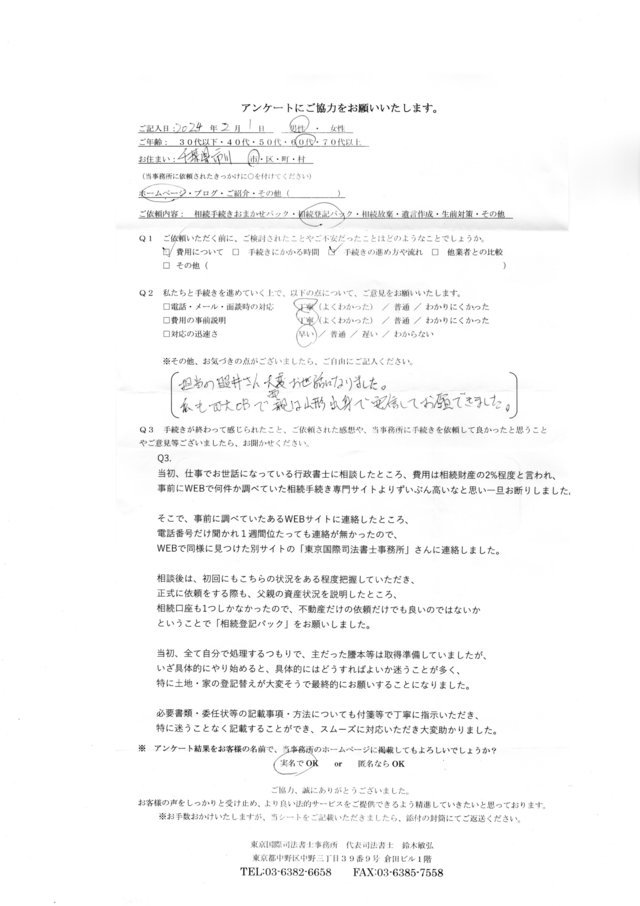

東京都杉並区 女性

大西奈緒子様

Webサイトのみで確認したため、信頼のおける事務所なのか

→続きを読む

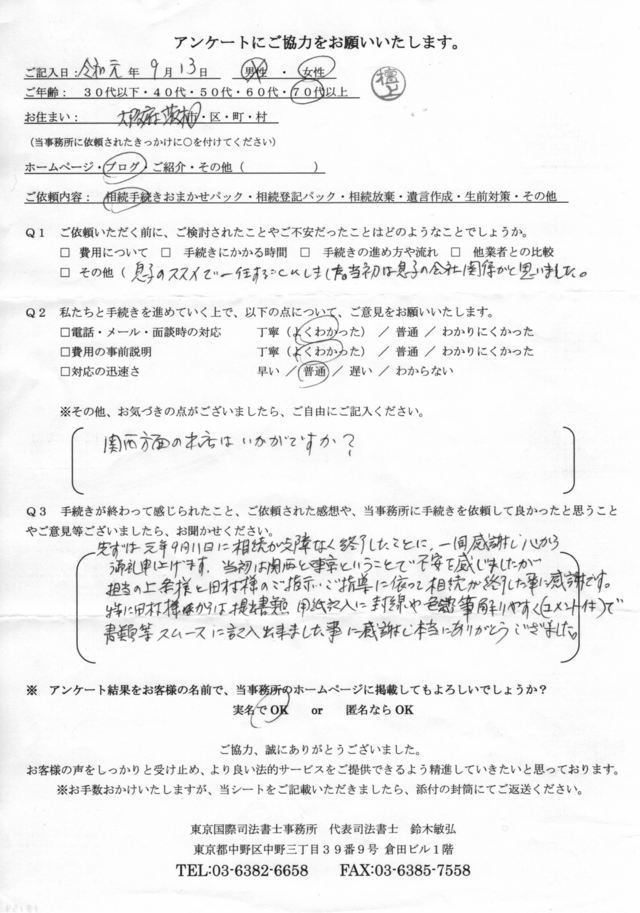

大阪府茨木市 女性

檀上葉子様

息子のススメで一任することにしました。

→続きを読む

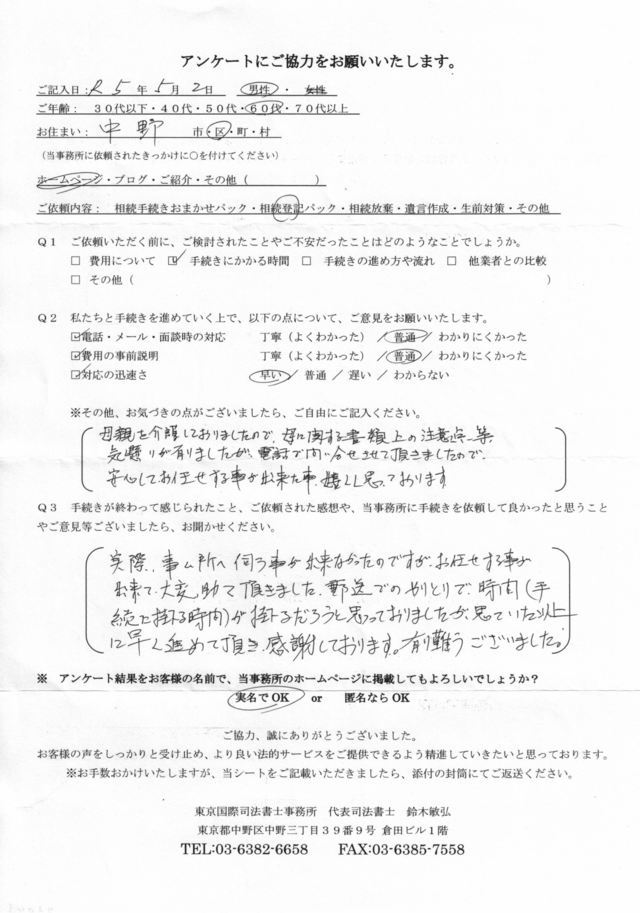

東京都中野区 男性

濱田徹也様

母親を介護しておりましたので、母に関する書類上の注意点等、気懸かりが有りましたが

→続きを読む

東京都中野区 女性

北村和子様

どうすれば良いのかわからないでいる私どもに心よく対応して

→続きを読む

千葉県市川市 男性

木村昭彦様

担当の照井さん、大変お世話になりました。私もW大OBで両親は山形出身で安心してお願いできました。当初、

→続きを読む

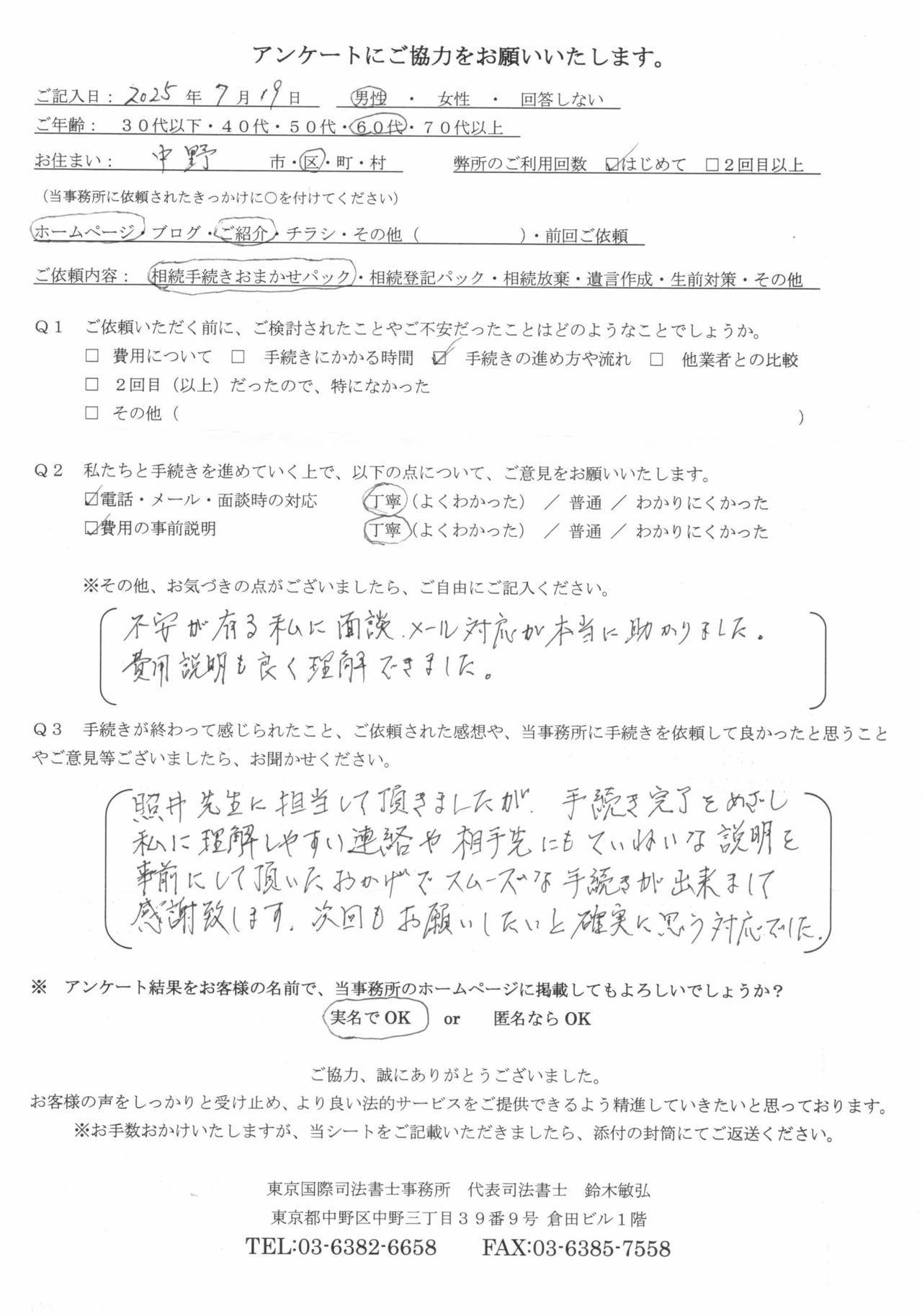

東京都中野区 男性

山田喜康様

不安が有る私に面談、メール対応が本当に助かりました。

→続きを読む

ご連絡先はこちら

東京国際司法書士事務所

受付時間:10:00~19:00

(メールは24時間受付)

住所

〒164-0001

東京都中野区中野3-39-9

倉田ビル1階

アクセス

JR中央線・総武線・東京メトロ東西線「中野」駅南口より徒歩2分

お問い合わせはこちら

お問い合わせはこちら