東京都中野区・杉並区・練馬区・世田谷区等で相続についてお悩みなら、中野駅徒歩2分の東京国際司法書士事務所『中野相続手続センター』までご相談ください。

相続相談会実施中!【予約制】

受付時間 | 10:00~19:00(土日祝を除く) |

|---|

相続人タイプ別の手続方法

「我が家の場合、誰が相続人になるのだろう?」と考えたことはありますか?

相続人のタイプによって相続手続きの進め方が変わりますので、費用面で大きな負担となることもあります。

事前に知っておくことで、将来発生する相続に備えられる、もしくは生前対策をすることで回避できることがあります。

親や親族が亡くなった時の相続人に該当者がいるか確認しておきましょう。

不仲な相続人がいる

「親と絶縁している」、「兄弟と仲が良くない」等、連絡先は知っているけれど話し合いができない不仲な相続人がいる場合、

遺言書がなければ遺産分割協議(話し合い)をする必要がありますので、いずれかの方法で進めることになります。

【弁護士へ依頼する】

自分の代理人として弁護士へ手続依頼する方法です。弁護士は依頼者となる相続人の代理人として遺産分割協議に参加できますので、不仲な相続人と直接連絡を取り合う必要がなくなります。

【遺産分割調停の申立を行う】

相続人同士での遺産分割がまとまらない場合の解決方法となります。

詳しくはこちらのページよりご確認ください。

知らない相続人、疎遠な相続人がいる

相続発生後、手続きをせずに放置していると相続関係が広範囲になることがあり、面識のない方が相続人となることがあります。

遺言書がない場合は、現時点での相続人全員と遺産分割協議をする必要があるので、

連絡を取り合わずに進めることはできません。

手続きの進め方については、こちらのページよりご確認ください。

海外居住の相続人がいる

外国籍の相続人がいる

外国籍の相続人は戸籍がないので、その代わりとなる書類が必要となります。

結婚を機に日本国籍を喪失した等、もともと日本人であった場合も該当し「宣誓供述書」等が必要になります。

詳しくはこちらのページよりご確認ください。

生活保護を受けている相続人がいる

生活保護を受給している相続人は、相続するしないに問わず、担当のケースワーカーにご相談ください。

遺産を相続することによって生活保護が「停止」または「廃止」となる場合がありますが、

多額の遺産を相続する権利があるにも関わらず、報告せず生活保護を受給したままでいると

発覚したときに不正受給と見なされ受給資格がなくなる恐れがあります。

相続しない選択ができるかは、どういった遺産があるかにもよりますので、必ず担当のケースワーカーへ相談しましょう。

認知症の相続人がいる

認知症と診断を受けた相続人がいる場合は、成年後見人の選任が必要です。

遺産分割協議への参加は意思能力を持っている必要があり、認知症の相続人が遺産分割に参加し署名捺印を行ったとしても無効となるためです。

遺言書作成などの生前対策により、後見人を選任せずに相続手続きをする方法もありますので、相続に詳しい専門家へのご相談をおすすめします。

成年後見人制度に関する記事はこちらのページよりご確認ください。

障がいを持った相続人がいる

身体障がい者である場合、判断能力(知的能力)に問題がない限り、遺産分割協議に参加できるものとなります。

一方、知的障がいがある方が相続人となる場合、意思能力の程度によって成年後見人の選任が必要です。

認知症の相続人がいる場合と同様、成年後見人の選任が必要となった場合、手続や費用負担が大きくなります。

成年後見人制度に関する記事はこちらのページよりご確認ください。

行方不明(失踪中)の相続人がいる

行方不明者にも相続権がありますので、いないものとして相続手続きを行うことはできません。

手続きを進める方法は次の通りです。

1.「不在者財産管理人」の選任を家庭裁判所に申し立てる。

行方不明の相続人に代わって、不在者財産管理人が遺産分割協議に参加します。

不在者財産管理人が就いた相続人は必ず相続する必要があり、相続しない選択はできません。

行方不明の相続人は、法定相続分を取得します。

2.「失踪宣告」を申し立てる。※生死不明期間が7年以上の場合

家庭裁判所に申立をします。

失踪の宣告がされた場合は死亡とみなされますので、行方不明者の相続人が手続きを行うものとなります。

3.「預貯金の仮払い制度を利用する」

遺産分割前でも相続人1人からの請求で、一定の金額を上限として預貯金の払戻を受けられる制度です。

詳しくはこちらのページよりご確認ください。

未成年の相続人がいる

18歳未満の相続人は法的行為ができないため、特別代理人が代わりに相続手続きを行います。

詳しくはこちらのページよりご確認ください。

服役中の相続人がいる

服役中の相続人がいる場合は、通常とは異なる方法で手続きを進める必要があります。

故人が遺言書を残されていない場合、不動産の相続登記(名義変更)をするには、通常、遺産分割協議書が必要になります。

この遺産分割協議書は、相続人全員の署名および実印による捺印、印鑑証明書が必要になります。

しかし、服役中の方は、印鑑を使用することができず、印鑑証明書も取得することが出来ません。

服役中の方の出所を待ってから相続手続きをするという方法もありますが、服役期間が長い場合や、相続税申告等の期限がある手続きをする場合は、相続手続きを出所まで待たずに進める必要があります。

では、服役中の方が相続人にいる場合はどうすればよいのでしょうか。

まず、事前に相続人である服役中の方と面会や手紙等のやり取りで遺産分割の話し合いをします。

その後、話し合いがまとまれば遺産分割協議書を作成し、刑務所へ郵送もしくは持参します。

郵送の場合は、刑務所の住所を記載し、宛名に服役中の方の名前を記入すれば本人に届きます。

遺産分割協議書には刑務所の住所ではなく、住民票に記載の住所を自署していただき、実印の代わりに拇印を押捺します。

そして、刑務所長の「奥書証明書」をもらいます。

奥書証明書とは、「本人が署名し、拇印も本人のものですよ」と証明するものなので、印鑑証明書に近い意味合いがあります。

ただ、この奥書証明とは別に「在所証明書」(以前は「在監証明書」と呼ばれていました)という書類も存在します。

この書類は本籍、生年月日、氏名が記載され、「この人は本当に服役中ですよ」と証明するものになります。

在所証明書は、刑務所に所定の用紙が用意されており、服役中の方から使用目的、提出先等を刑務所の方に伝え、発行してもらいます。

金融機関の手続き等で提出を求められることがあるので、事前に手続きが必要な金融機関に確認をとることをおすすめします。

このように相続人の中に服役中(在監中)の方がいる場合は、

通常の相続手続きよりも複雑な手順を踏む必要がありますのでご注意ください。

遺産分割協議をするにも面会時間に制限があり、なかなか協議が進まないということもあります。

法定相続人以外の受遺者がいる

法定相続人以外でも、遺言書で指定された第三者は遺産を相続することができます。

故人と身近な関係性で例えると「内縁の配偶者」や「離婚した配偶者」、生前お世話になった人(息子の嫁など)等へ遺言書で遺贈することが多いと思います。

法定相続人と遺言による受遺者が相続する場合は問題ないと思いますが、もし法定相続人以外の人が遺言によってすべてを相続する場合、留意しておくべきことがあります。

法定相続人は家庭裁判所での相続放棄をしない限り、亡くなった人の相続人であることに変わりはありません。(相続権利が残っている状態です)

そのため、例えば遺言により[内縁の妻がすべての遺産を相続する]ことになった場合、法定相続人は遺産を相続することはできませんが、故人に未払や負債等があれば、基本的に法定相続人が負担するものとなります。

なぜかというと、遺言書に「すべての負債は内縁の妻が負担する」と書かれていても、債権者が認めなければ法定相続人の負担は免れないためです。(相続人としての権利が残っているため)

遺言書の内容や債権者の態度にもよりますが、債務を一切相続したくないという場合は、家庭裁判所による相続放棄をしておく必要があります。

なお、配偶者、子、孫、親、祖父母には遺留分がありますので、遺言により侵害された遺留分を受遺者に請求することが可能です。(※遺留分の侵害請求を行った場合は相続放棄できません。)

遺留分について詳しくはこちらのページよりご確認ください。

このように相続手続きは一般的なケースから複雑なケースまで、相続人のタイプによって手続の進め方が変わってきます。

生前に推定される相続人が把握できていれば、生前対策によって解決できることもあります。

上記に該当しない相続人については

お気軽にお問い合わせください。

お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。

受付時間:10:00~19:00(土日祝を除く)

事務所名:東京国際司法書士事務所

中野駅南口改札を出たら、すぐ右に曲がり、みどりの窓口(New Days)を右手に直進します。 大通り(中野通り)に出たら、セブンイレブンの方向へ渡り、線路沿いの道を進みます。そのまま直進し、ファミリーマートのあるT字路を左へ。 さらにまっすぐ進むと、左手にタイ料理屋、右手に東京CPA会計学院が見えてきます。その隣のビルが東京国際司法書士事務所です。

このサイトの監修について

- 東京国際司法書士事務所 代表司法書士 鈴木敏弘が監修

当サイトの情報は、司法書士の実務経験に基づき監修・発信されています。

相続税申告から不動産・預貯金の名義変更など、相続手続きにお悩みの方はお気軽にお問合せください。

免責事項

当サイトは、はじめての相続で何から進めたらいいのかわからないといった方へ向けて情報発信しています。

相続に関する最新の法律、判例等の情報をできる限り収集して作成しています。

ただし、相続に関する法律は、毎年のように改正されているので相続手続きや相続税に関する個別の判断については、必ずしも保証するものではありません。

当サイトの情報から発生した損害に関して、当サイトの運営元である東京国際司法書士事務所は一切の責任を負いませんのでご注意下さい。

正式にご依頼いただいたお客様に関しては、当然に責任を持って対応しておりますのでご安心ください。

- はじめての相続

- 事務所紹介

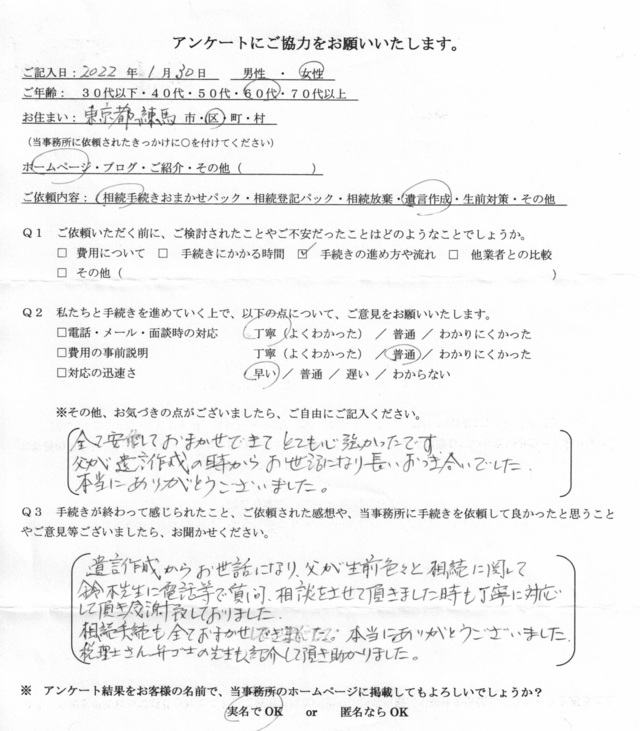

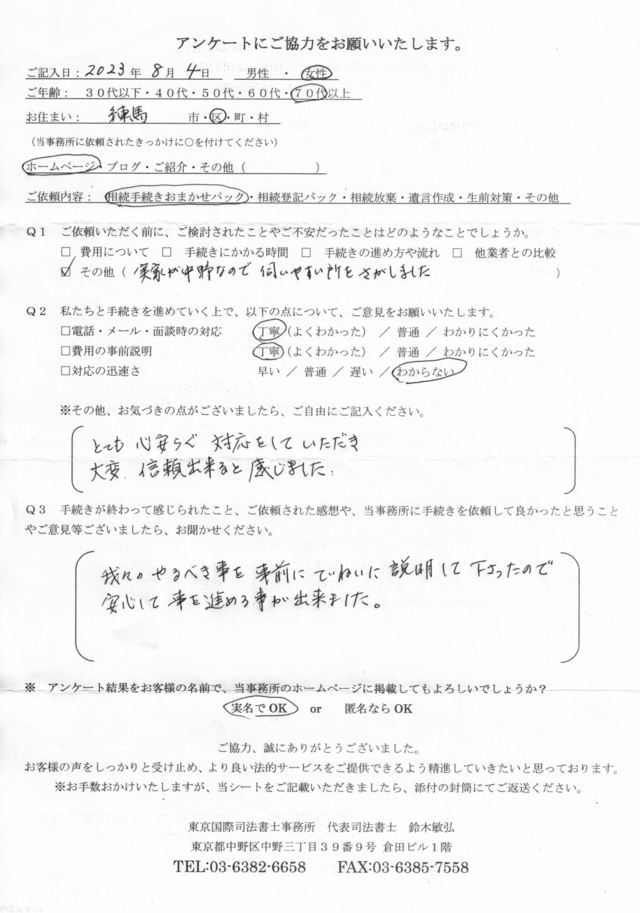

東京都練馬区 女性

田村理恵子様

全て安心しておまかせできてとても心強かったです。

→続きを読む

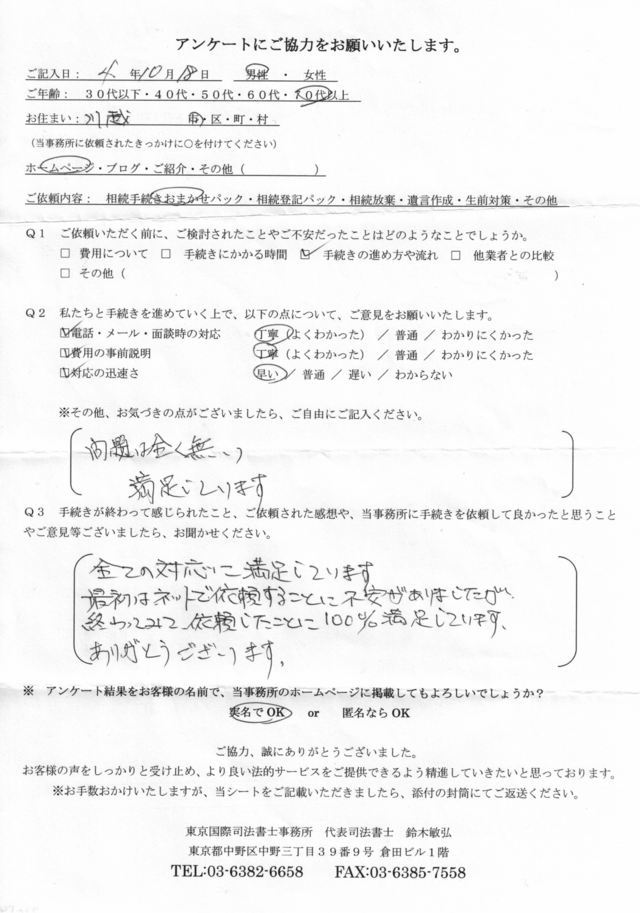

埼玉県川越市 男性

畑中讓様

問題は全く無い。満足しています。全ての対応に満足しています。 最初はネットで依頼することに不安がありましたが、

→続きを読む

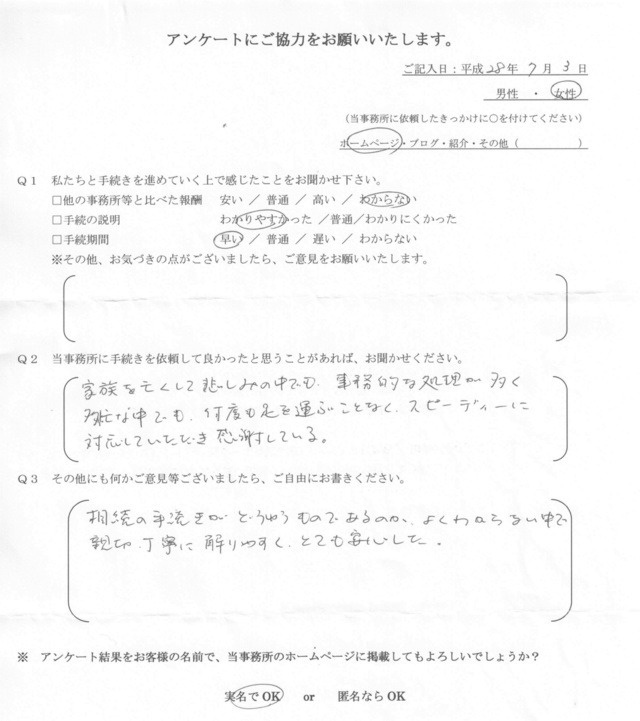

東京都中野区 女性

堀江敦子様

家族を亡くして悲しみの中でも、事務的な処理が多く多忙な中でも何度も足を運ぶことなくスピーディーに対応していただき感謝している。

→続きを読む

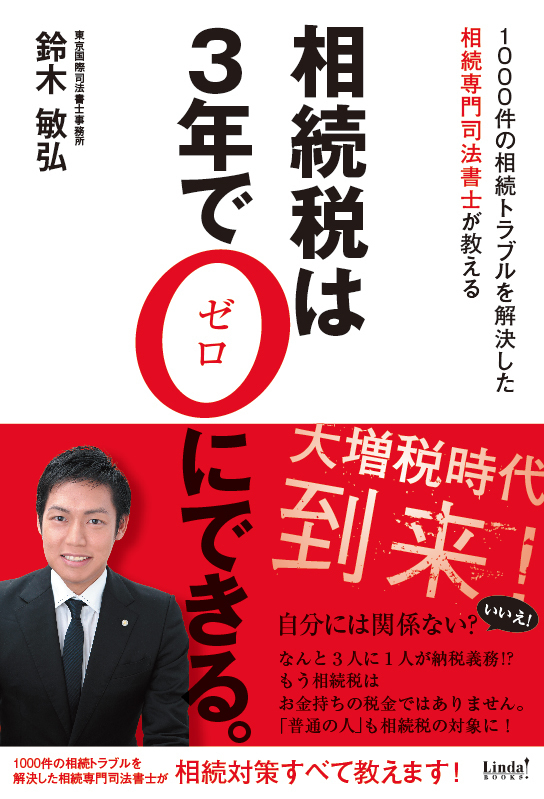

東京都中野区 男性

坂井良一様

手続の状況がわかりやすくメールで伝えていただいたと思います。

→続きを読む

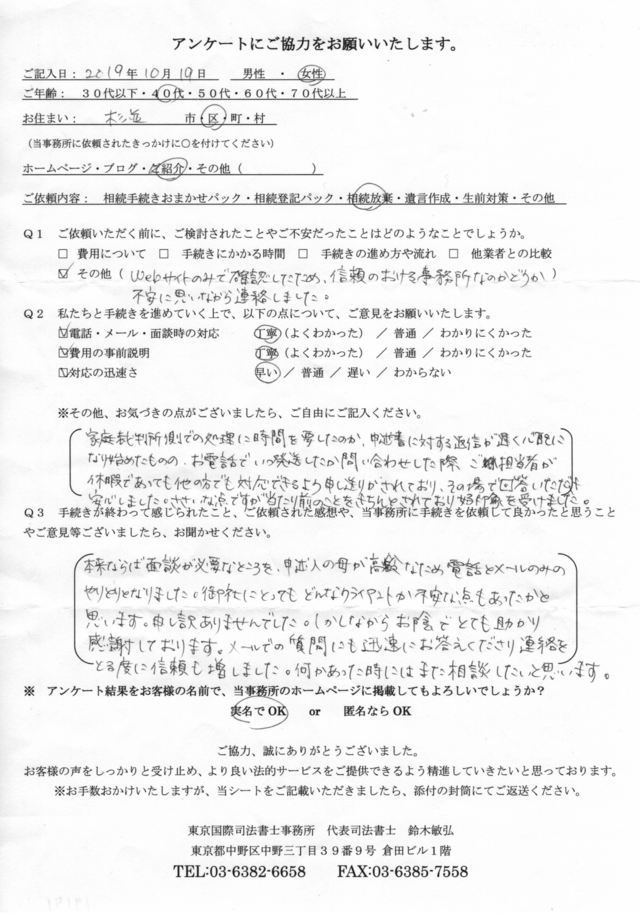

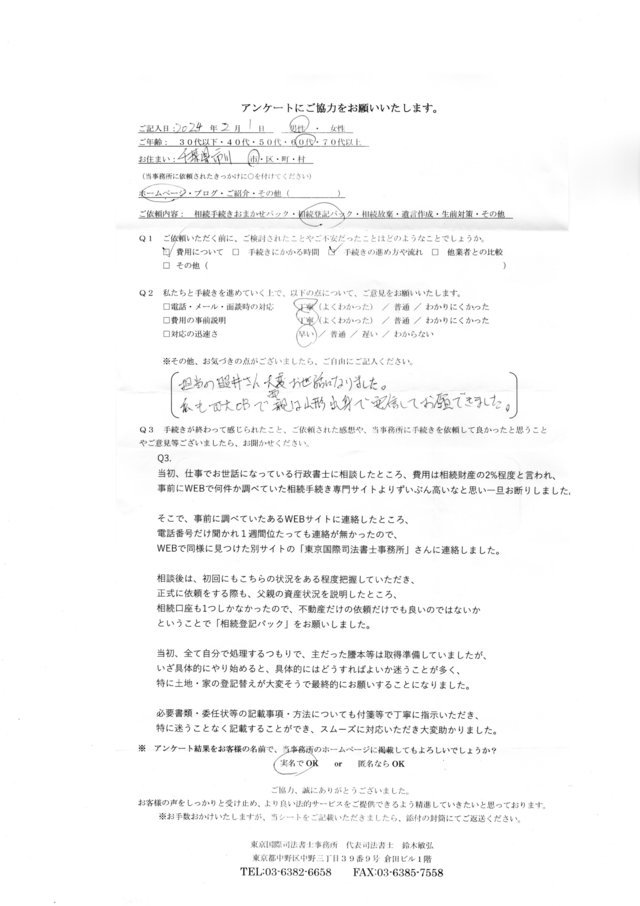

東京都杉並区 女性

大西奈緒子様

Webサイトのみで確認したため、信頼のおける事務所なのか

→続きを読む

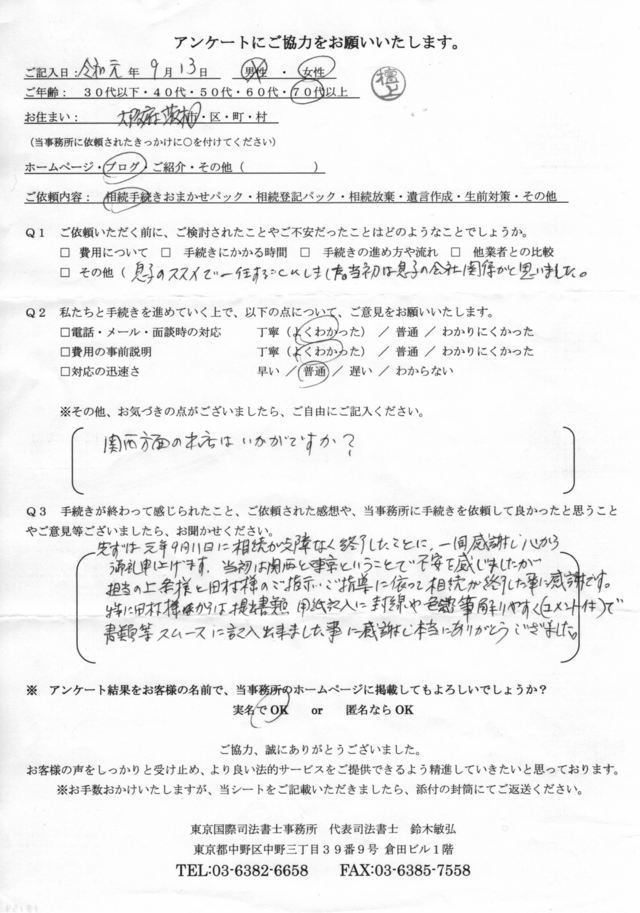

大阪府茨木市 女性

檀上葉子様

息子のススメで一任することにしました。

→続きを読む

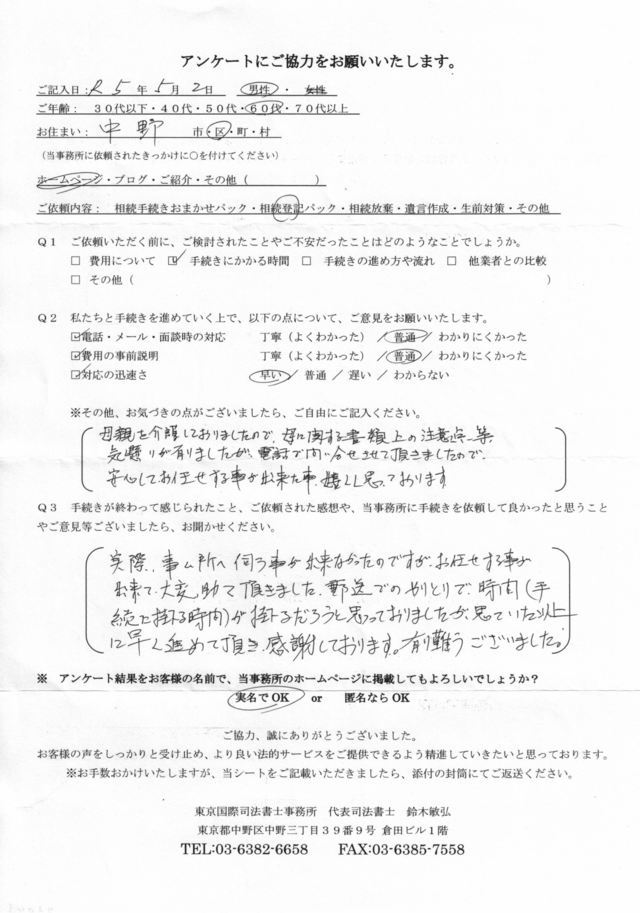

東京都中野区 男性

濱田徹也様

母親を介護しておりましたので、母に関する書類上の注意点等、気懸かりが有りましたが

→続きを読む

東京都中野区 女性

北村和子様

どうすれば良いのかわからないでいる私どもに心よく対応して

→続きを読む

千葉県市川市 男性

木村昭彦様

担当の照井さん、大変お世話になりました。私もW大OBで両親は山形出身で安心してお願いできました。当初、

→続きを読む

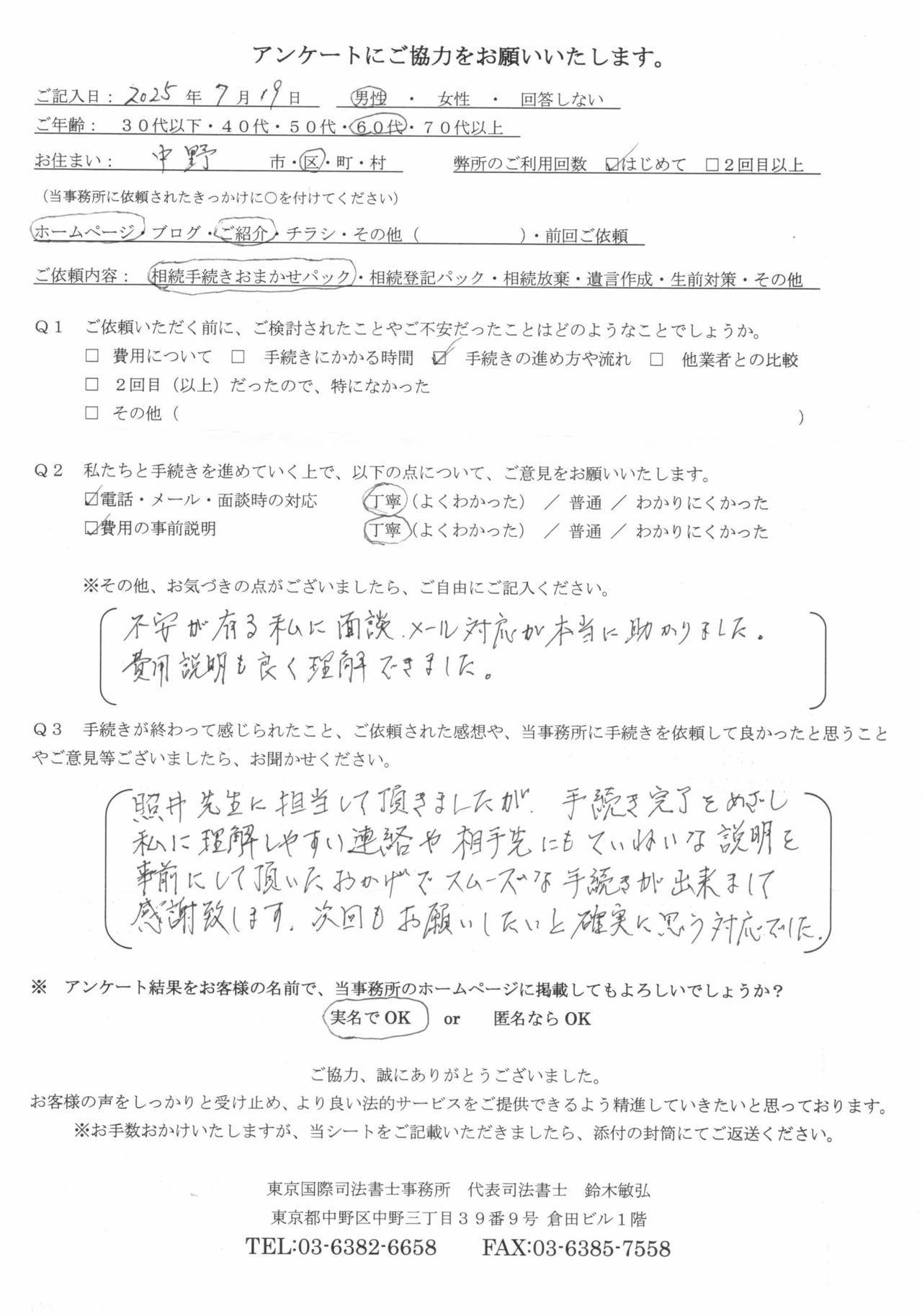

東京都中野区 男性

山田喜康様

不安が有る私に面談、メール対応が本当に助かりました。

→続きを読む

ご連絡先はこちら

東京国際司法書士事務所

受付時間:10:00~19:00

(メールは24時間受付)

住所

〒164-0001

東京都中野区中野3-39-9

倉田ビル1階

アクセス

JR中央線・総武線・東京メトロ東西線「中野」駅南口より徒歩2分